Momentarily, Eternal. (GLSL x Point Cloud)

瞬間即永恆 Momentarily, Eternal.

在冬日印象中,雪花如花瓣般飄落,在凝視的片刻靜止於聚結與消散之間。作品以堆疊的筆觸勾勒雪花的型態,靠近時分子消散在層層空間之中,遠離時才再凝聚成形,描繪雪花在每一次結晶與消融中的樣貌

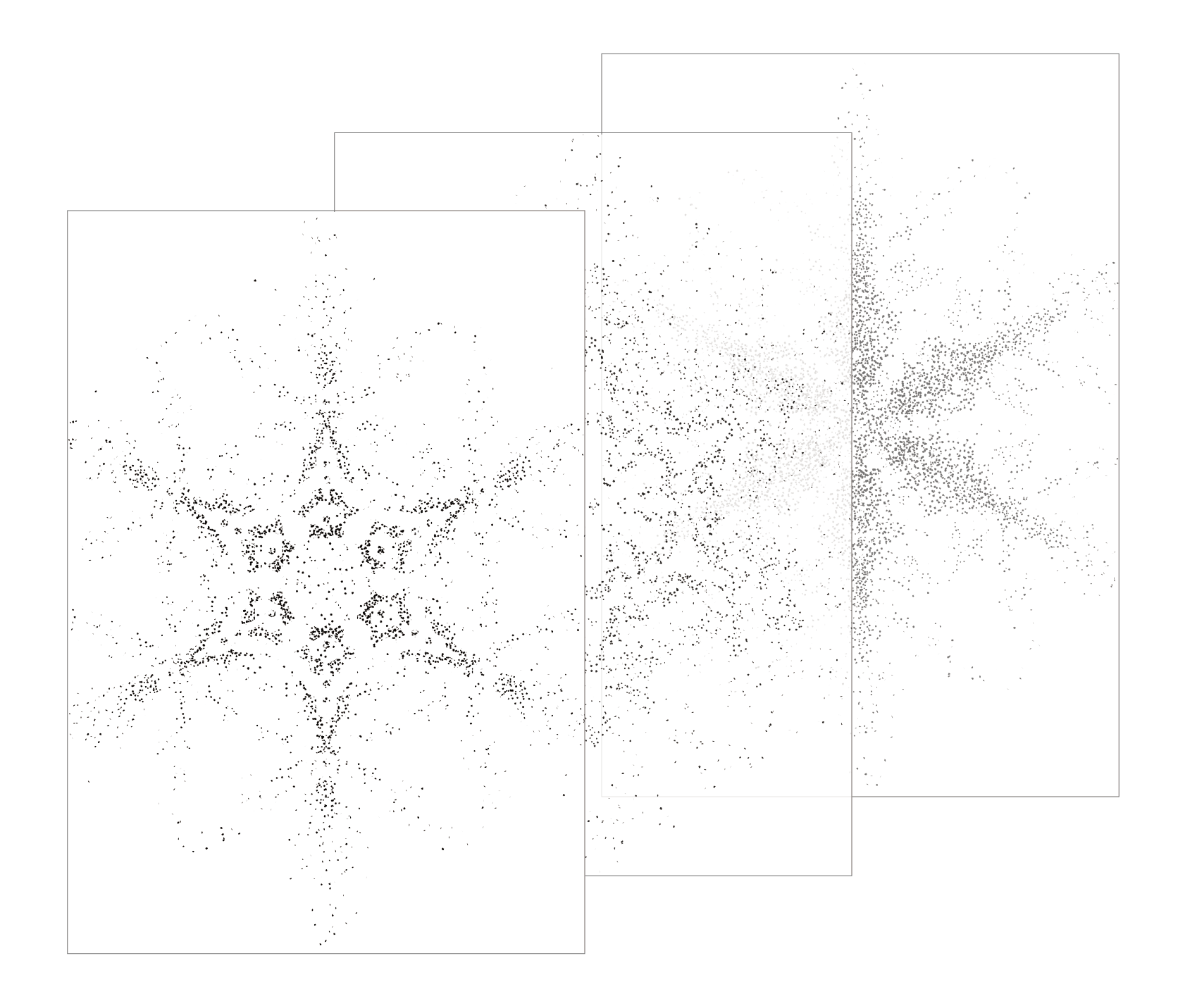

Winter images of snowflakes falling like flower petals, momentary gaze between the forming and the goodbyes of it all. This work uses stacking of snowflake silhouettes, up close the work dissipates into fractal molecular structures. Only upon leaving, viewed at a distance, does the snowflake form. The eternality of a snowflake but only for an ephemeral moment.

創作的開始 - 仿生演算法實驗

自然本身就是最偉大的生成藝術家,人類一直試圖理解與推測自然如何設計這個世界。從1885年開始,雪花攝影技術的發明終於揭開白雪的真面目,科學家發現顯微鏡下的雪花竟然沒有一片完全相同,啟發了一連串研究雪花如何形成的探索與猜想。仿生演算法非常有趣,人類從現象出發思考大自然的造物規則,演算法實際上也反映了設計者對世界運作方式的理解。

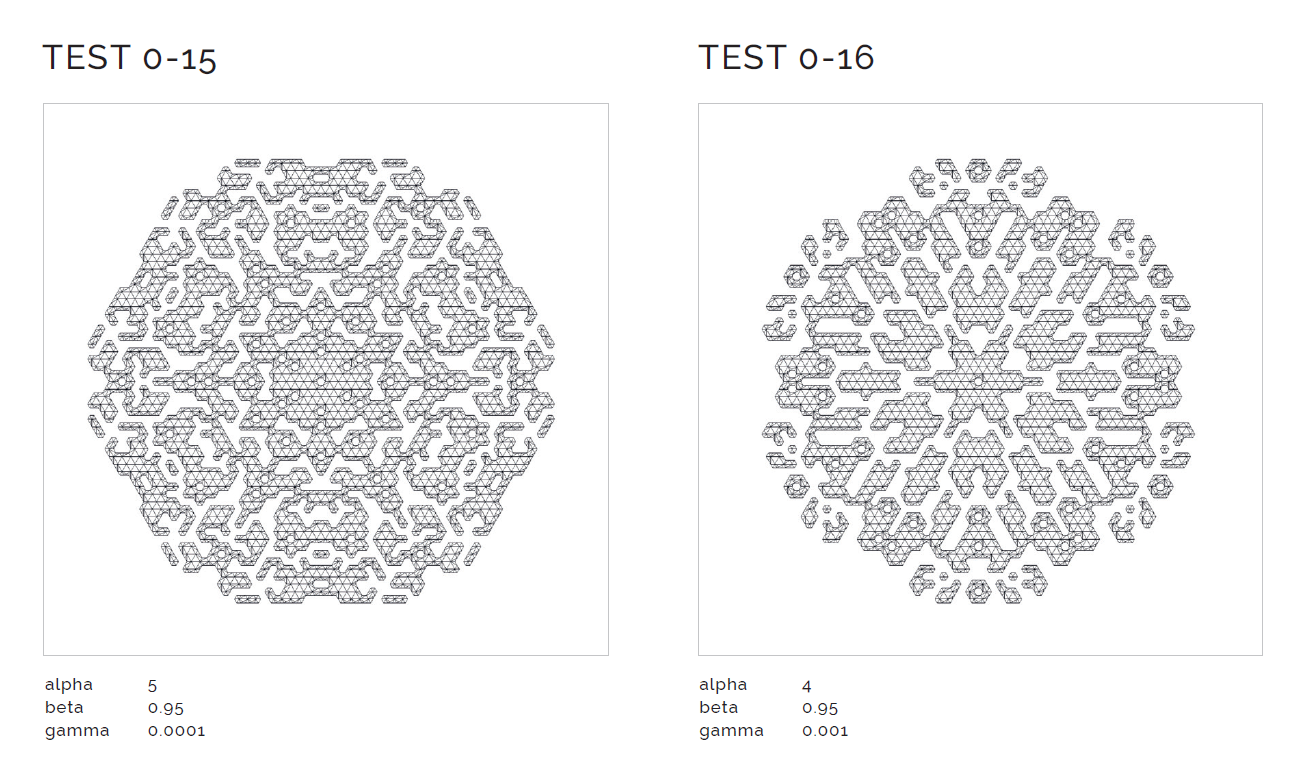

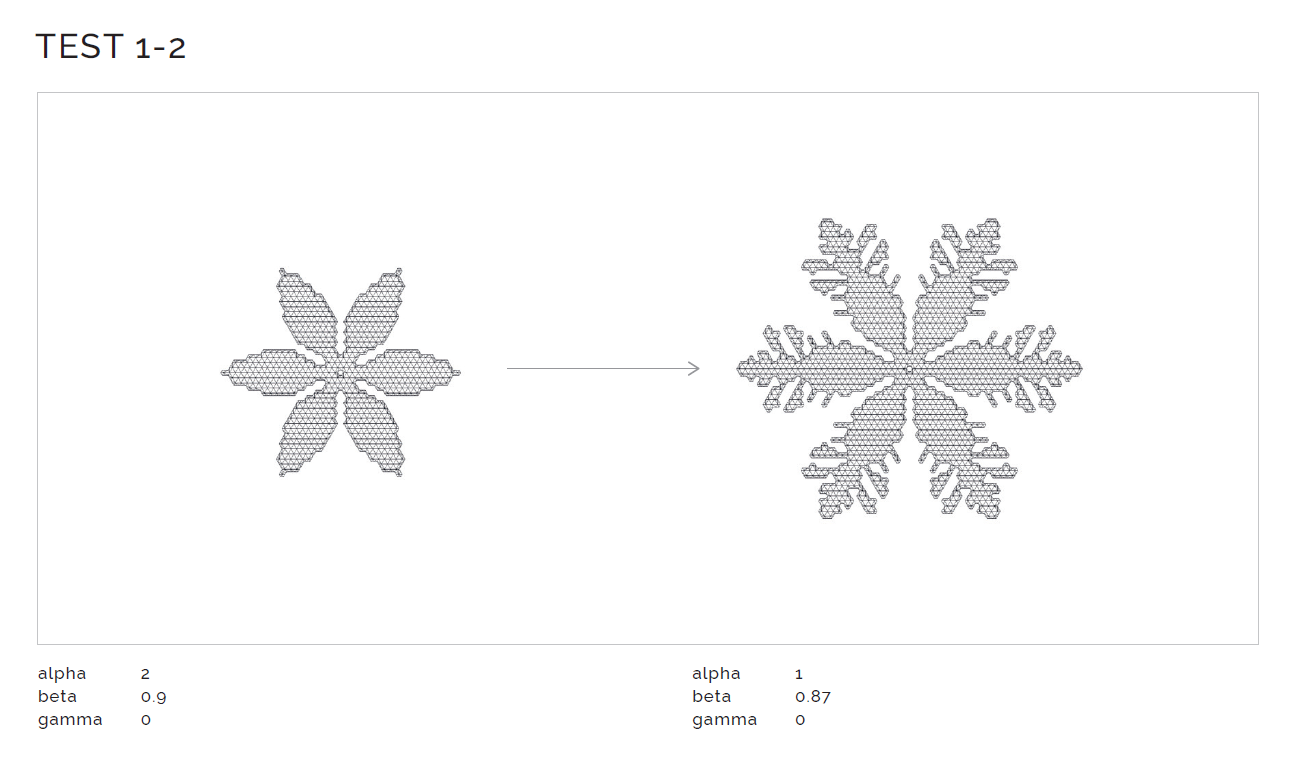

在精密的實驗室中,科學家創造了一種生成雪花的機器,透過改變空氣中的水分、溫度等等,可以控制雪花的生成。此作品緣起於一個雪花設計程式的復刻。此作品以細胞自動機的概念為基礎,以六角形的虛擬網格模擬真實水分子的結構,每個水分子同時受到環境與鄰近水分子的狀態影響,造成雪花完全對稱的演進。此算法以空氣中的含水量、溫度、水分在分子之間擴散的速度三個參數影響雪花的生成,模擬從一個小點開始從高空降落,過程中不斷吸收水分,慢慢長大成一片雪花。在每一次迭代中改變的大氣環境參數影響最後生成的型態,在數位的環境中不被物理環境限制,甚至能夠用相同的規則與誇張的參數生成真實世界中不可能存在的形狀。

雪花型態的演化與變形

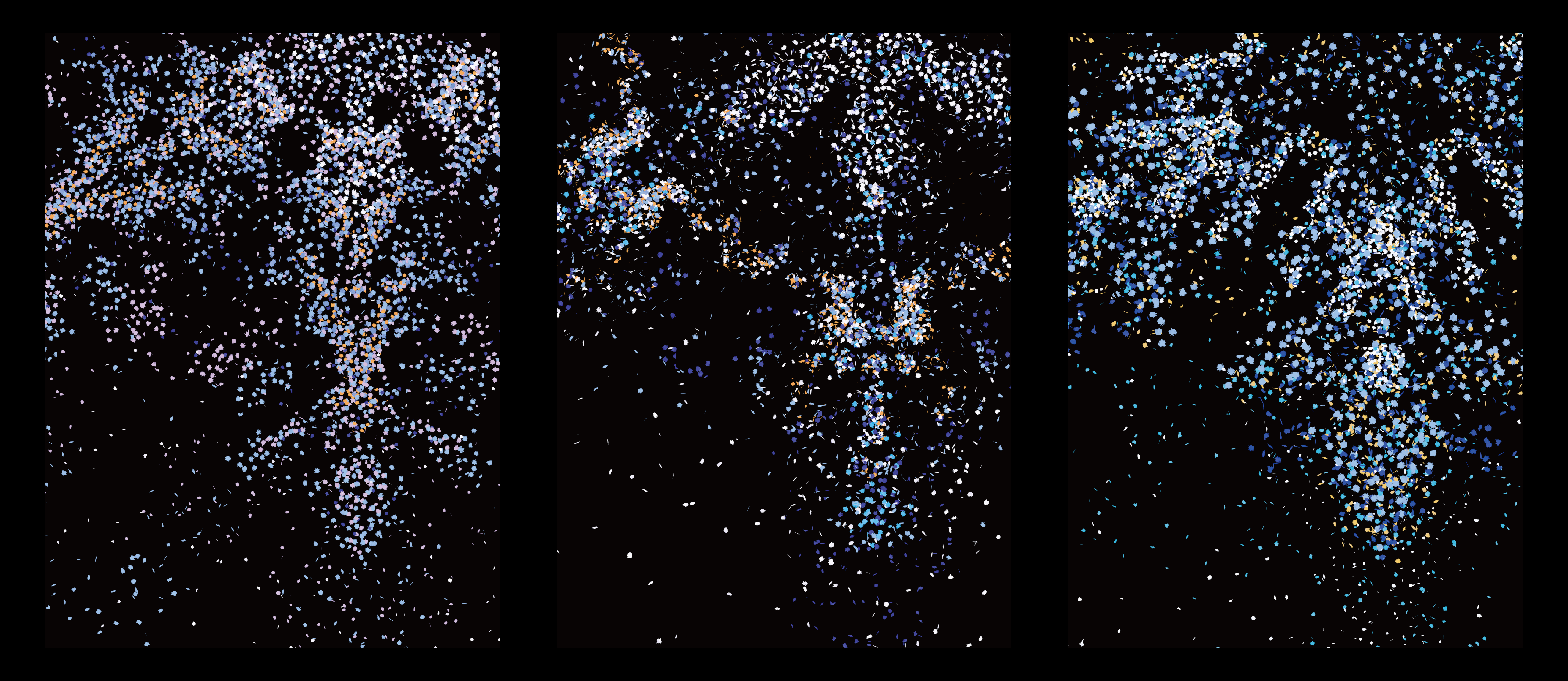

此系列從系統生成的大量雪花中挑選出三個具有代表性的型態。「扇」是一個有大面積的結晶,表示雪花生成的環境有充足的水分。「輪」有細長的延伸,源自於空間中水分的稀疏與緩慢的生長。「箭」有許多三岔分支,是因為生成過程中遇到溫度愈加劇變化而造成的分支。每一幅作品都是一種生長趨勢的集合,疊加了多個生長模式與型態類似的雪花分子,形成最終有許多顏色變化的雪花,每一個顏色都代表整體中的一片雪花個體。

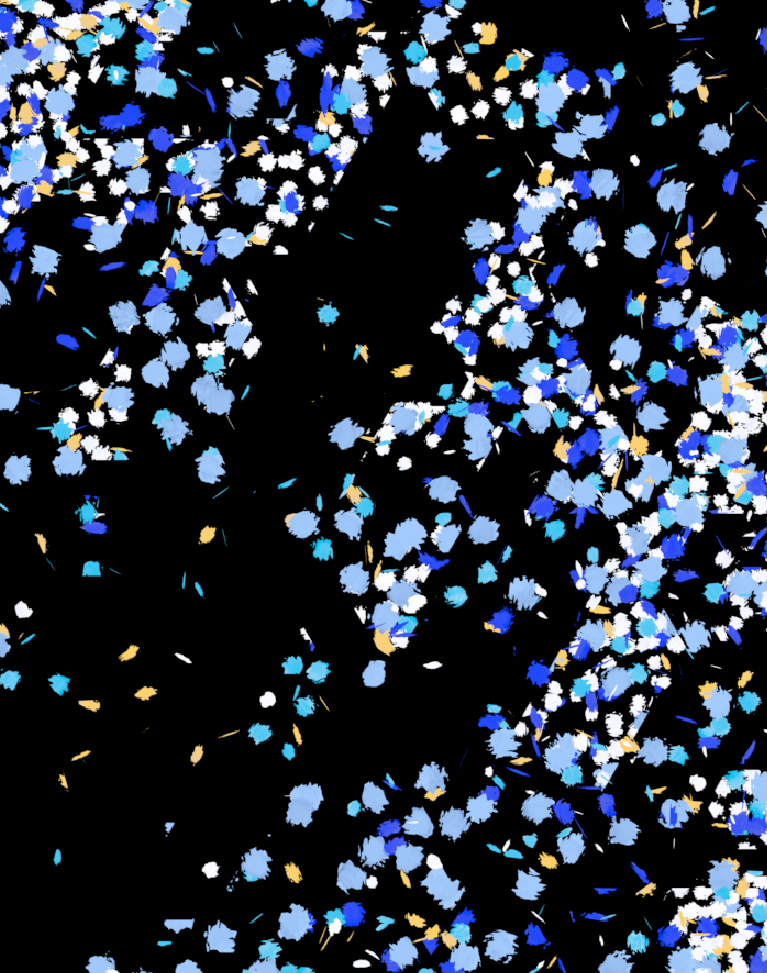

擴散於複層畫布的筆觸分子

在設計此作品呈現方式的過程中實際上遇到了許多來回的猶豫與取捨。相較於平面單層的畫布印刷和裱框,複數層的半透/透明印刷疊加,不僅組裝與製作更加複雜和困難,也面臨著色彩彩度下降與打光反光的問題,因此直到最後一刻都仍不確定此作法是否可行。然而出乎意料的是,很多人走近此作品後,發現這是一個立體複層畫作,第一件事就是左右走動,不斷變換角度觀看,並好奇地從三層畫布的側面查看。這作法原本旨在表達形成雪花的分子在畫布形成的空間中飄散,但實際將作品放置於展覽空間,反而是此作法讓觀者自由決定觀看角度的結果。我覺得從旁觀察觀眾的反應很有趣,觀眾會自行找到適合自己的觀看方式,從每個人觀看的視角到欣賞的內容都完全不同。最讓我感到開心的是,很多觀眾走進展場靠近作品後,第一件事就是招呼身邊的人說:“你看!這是立體的,它有很多層耶。”一邊歪著頭指著作品的側邊觀看。

筆觸的凝聚

此作品以細碎的點狀筆觸描繪分散於空間中的水分子,因此近看時畫面是一堆凌亂的小點,遠看才會凝聚成完整的雪花。雖然看起來很像印象派中秀拉以點形成畫面的做法,但實際上卻是由非常程序性的演算法生成。與觀眾的討論中也讓我重新意識到這個作品在理工與藝術之間的不同理解角度。有一家人聽完作品介紹後,爸爸詢問了雪花如何被程式演算,在我解釋細胞自動機如何使用三角網格模擬雪花生成時,聽得津津有味,並開玩笑地對媽媽說:「這你應該聽不懂吧!」後來媽媽詢問了為什麼使用小點點繪製雪花,當我解釋繪製方法與秀拉點描法的關聯後,轉而對爸爸說:「你應該沒聽過秀拉吧!」這有趣的互動來自不同領域的觀眾從不同角度觀看與理解作品。

黑白相機中的雪花

另一個令我印象深刻的經驗是一位帶著黑白相機的老先生,他向我展示他使用黑白相機拍攝的雪花。黑色的背景與白色的雪花讓我聯想到當初人類第一次在黑白攝影機下拍攝到雪花的畫面。在色彩的設計上,為了更好地展現雪花的結構與細節,使用的是真實世界中拍攝雪花前會使用多種色彩的染色來凸顯雪花的細節,產生優美的色彩效果。拍攝工具的選擇彷彿將此作品帶回過去,提供了另一種觀看的方式。

- Keywords

- Snowflake, GLSL, Point Cloud, Shader"